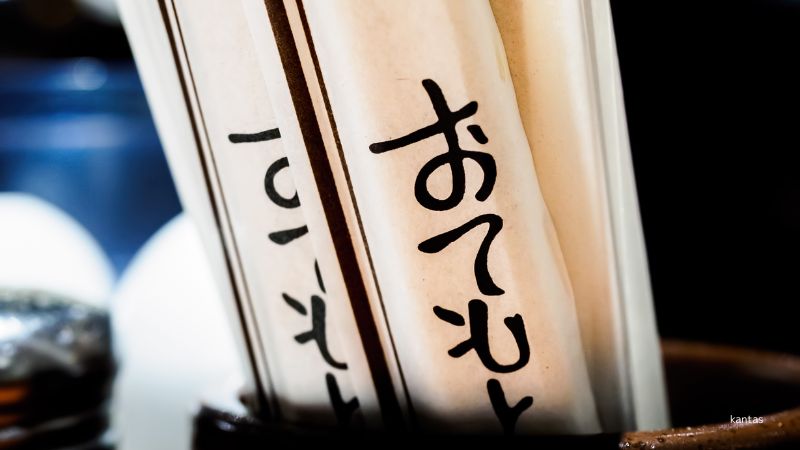

食事のときに何気なく使っている割り箸。コンビニや飲食店などで「お箸は何膳必要ですか?」と聞かれることもありますが、改めて「正しい数え方ってなんだろう?」と思った経験はありませんか?

日常会話の中でもよく登場する割り箸ですが、助数詞の使い分けには意外と奥深い意味があります。

この記事では、「膳・本・個」などの違いや、シーン別の使い方、さらには日本の文化としての背景まで、やさしい言葉で丁寧にご紹介していきます。言葉づかいに自信が持てるようになると、ちょっとした会話も楽しくなりますよ。

割り箸ってどうやって数えるの?意外と知らない基本ルール

割り箸は毎日のように使うアイテムですが、その数え方に注目することは少ないかもしれません。「膳」や「本」など、いくつかの助数詞が使われる場面もあります。それぞれの意味を知っておくと、会話の中でスムーズに使い分けができるようになります。

割り箸は「膳(ぜん)」で数えるのが基本

割り箸の正しい数え方として一般的なのが「膳」という単位です。1膳・2膳というように、箸が2本そろって1セットであることを表します。「膳」という言葉は、もともと食事を載せるお膳を意味するところから来ており、食事に関連する物に使われることが多いです。そのため、割り箸やご飯茶碗などにも用いられることがあります。

普段の生活ではあまり意識されないこの助数詞ですが、丁寧な言葉遣いを心がけたい場面では「膳」で数えるのが自然です。特に来客時や飲食店などでは、「お箸を2膳お持ちします」といった表現が好まれます。

「本」「個」「膳」の使い分けはどうする?

割り箸には「膳」のほかに「本」や「個」といった数え方も耳にしますが、それぞれ意味が少し異なります。「本」は、割る前の1本の状態を数えるときに使われることが多いです。たとえば、袋に入った割り箸を数えるときには「10本入り」と表示されていることもあります。「個」は、ややカジュアルな場面や正確でない会話で使われることがありますが、正式な数え方としてはふさわしくありません。

しっかりとした場面では「膳」、包装や流通では「本」、軽い会話の中では「個」が登場することがあります。このように、場面に応じて柔軟に使い分けられるようになると便利です。

一膳・二膳・三膳の正しい読み方とポイント

「膳」という言葉は日常生活ではあまり使わないため、読み方に戸惑うこともあるかもしれません。正しくは「いちぜん」「にぜん」「さんぜん」と読みます。「ぜん」の部分に濁点がつく点がポイントです。数が増えても「四膳(よんぜん)」「五膳(ごぜん)」と続いていきます。

また、「膳」という単位は食事に関係する丁寧な表現としても使われるため、来客や贈答の場面でも重宝されます。読み方を正しく覚えておくことで、電話注文や接客時などでもスムーズに対応できるようになります。

シーン別:割り箸の数え方の使い分け

割り箸の数え方は「膳」が基本ですが、実際の会話では場面に応じて言い回しや言葉の丁寧さを変える必要があります。コンビニや家庭、ビジネスシーンなど、それぞれの場面で自然に伝えられる表現を知っておくと安心です。

コンビニや飲食店での自然な伝え方

お弁当を買う際などに「お箸おつけしますか?」と聞かれることがあります。そのときに「1膳ください」と返答すれば、きちんとした印象を与えることができます。ただ、実際の会話では「1つ」や「1本」といった表現も使われがちです。

店員とのやり取りで緊張しないようにするには、「1つお願いします」「ひと組ください」など、柔らかく丁寧な言い方を意識すると良いでしょう。カジュアルな場面では神経質にならなくてもかまいませんが、数え方を理解していると、相手にもきちんと伝わります。

家庭内での会話でよくある表現

家族の食事準備をしているときに、「お箸2膳出しておいて」などの声かけをする場面もあります。このような日常の中でも、正しい数え方を自然に使えると、言葉遣いに品が出てきます。

たとえば子どもに頼むときには、「2本」と言うよりも「2膳」と伝えると、数の単位だけでなく箸がセットであることも伝わります。小さなことですが、言葉の選び方ひとつで家庭の会話にもやさしさや丁寧さが表れます。

接客やビジネスでの丁寧な使い方

飲食店やおもてなしの場では、「膳」という数え方を使うことで、より礼儀正しい印象を与えることができます。「お客様のお席にお箸を三膳お持ちします」や「お弁当にはお箸を一膳ずつおつけいたします」など、丁寧な言い回しは信頼感にもつながります。

メールや伝票で記載する場合も「膳」を使用すると、統一感があり違和感がありません。特にビジネスのやり取りでは、助数詞の正確さが求められる場面も多いため、知っておくと非常に役立ちます。

子どもに教えるときのやさしい言い換え

子どもに数え方を教えるときには、無理に「膳」を強調する必要はありませんが、少しずつ正しい言葉を使う習慣を身につけていけると良いでしょう。たとえば、「お箸は2本で1膳っていうんだよ」と教えると、子どもも自然に覚えてくれます。

遊びやお手伝いの中で「お箸2膳用意できるかな?」といった問いかけをすると、楽しく学ぶきっかけにもなります。数え方だけでなく、日本語の美しさや文化的な感覚も、こうした日常の中で育っていきます。

割り箸の種類によって数え方は変わる?

一口に割り箸といっても、天削(てんそげ)箸や利久箸、元禄箸など、見た目や用途に違いがあります。では、形や素材によって数え方が変わることはあるのでしょうか?この章では、割り箸の種類ごとに、数え方の違いがあるかどうかをやさしく解説します。

高級割り箸や工芸箸でも「膳」でいいの?

高級料亭などで出される木目の美しい箸や、贈答用の箸などは「特別な箸」として扱われることがあります。それでも、箸が2本で1組という基本は変わらないため、数え方は一般的な割り箸と同じように「膳」を使います。

たとえば、お祝いの席で出される金箔入りの箸や、工芸品として販売されている箸も、「一膳」「二膳」と表現するのが自然です。特別な素材やデザインでも、数えるときの基本を守ることで、丁寧な言葉遣いにつながります。

天削箸や利久箸のような特別な形状の扱い

天削箸は、上部が斜めに削がれているのが特徴で、見た目に高級感があります。利久箸は、両端が細く中央がふっくらした形状で、「夫婦箸」と呼ばれることもあります。こうした特徴的な箸でも、やはり数え方は「膳」を使うのが基本です。

特別な形状をしていても、日常で使う割り箸と同じように、箸は2本で1膳というルールに変わりはありません。形が異なるからといって、助数詞まで変える必要はなく、逆に統一することで言葉に品が出てきます。

バラバラの割り箸や片方だけのときはどう数える?

たまに、箸が1本だけになってしまったり、片方が折れてしまったというケースもあります。こうした場合には、「膳」ではなく「本」で数えるのが自然です。1本単体として見ると、2本1組という意味合いを失っているため、セットでないものは「膳」とは言いません。

お弁当などの袋詰め作業で、本数だけをカウントするような場面では「10本」「20本」といった表現が便利です。数える対象がセットなのか単体なのかによって、助数詞を使い分けるのがポイントになります。

袋入り・業務用割り箸の数え方もチェック

日常生活だけでなく、店舗での購入や在庫管理の場面でも割り箸の数え方を知っておくと役立ちます。袋詰めされたものや、業務用の大容量パックでは「膳」以外の単位が使われることもあるため、適切な表現を覚えておきましょう。

袋入りやセットの割り箸は何で数える?

袋に入った状態の割り箸は、販売や管理の都合上、「本」という単位で数えられることが多いです。たとえば「100本入り」「50本入り」といったように、割る前の1本単位で数えられています。

これは、製造や流通の段階で数えるための方法であり、消費者が実際に使う場面では「膳」での表現が自然です。したがって、購入時に「100本入り」を選んでも、家庭で使うときは「1膳使います」と言い換えることができます。数える目的によって、使い分けを意識すると便利です。

業務用の大容量パックではどう数える?

飲食店や給食施設などで使用される業務用の割り箸パックは、数百~数千単位でまとめて販売されています。この場合も「〇〇本入り」と記載されているのが一般的です。ただし、注文書や納品書には「100膳セット」など、使う場面に応じた表記がされることもあります。

仕入れ担当や発注担当としては、「膳」と「本」の両方を理解しておくことが求められます。数量管理や在庫チェックの際に混乱しないように、現場の使い方に合わせて表現を選ぶことが大切です。

通販サイトや店舗での表示の見方

通販サイトや文房具店、業務用商品を扱うお店では、「本」「組」「セット」など、さまざまな表記がされていることがあります。たとえば「100膳入り」「200本セット」「50組×2袋」など、表現がばらついて見える場合もあるかもしれません。

こうした商品表示を見るときは、「1膳=2本」という基本を頭に置いておくと、混乱せずに数量を把握できます。セットやパックで販売されていても、最終的には何人分の箸があるかを考えると「膳」でイメージするのが便利です。

外国人に割り箸の数え方を説明するには?

日本を訪れる外国の方や海外の友人に、割り箸の使い方や数え方を聞かれることもあります。日本語の助数詞は独特なので、やさしい英語と具体例で伝えると、文化の魅力も一緒に伝わります。

英語での「膳」の言い方はどうなる?

英語では「膳」という単語にぴったり当てはまる言葉はありませんが、「pair of chopsticks(ペア・オブ・チョップスティックス)」が最も近い表現です。たとえば「two pairs of chopsticks」と言えば、2膳の割り箸を意味します。

「chopsticks」は常に複数形で使われるため、「one chopstick」と言うと1本だけになってしまいます。1人分の箸=1ペアという意識で伝えると、正確に伝わりやすくなります。

セット(pair)と本(piece)の違い

「pair」と「piece」は、混同されやすい英単語ですが、数える対象が違います。「pair」は2本1組で1つの意味を持つもので、箸の場合は2本で1人分という考え方になります。一方で「piece」は、1本ずつを指すときに使われます。

たとえば、箱に100本の箸が入っていれば「100 pieces」、それをペアで考えるなら「50 pairs」となります。実際に使うときは「pair」で覚えておくと、食事シーンでの会話にも自然に活用できます。

やさしい英語で説明するコツと例文

外国人に数え方を説明するときは、難しい文法を使わずに、やさしく短くまとめるのがコツです。たとえば次のように伝えるとスムーズです。

「In Japan, we count chopsticks in pairs. One pair is called ‘ichi-zen’ in Japanese.」

また、「We usually say ‘zen’ when we count chopsticks, especially in restaurants.」と付け加えることで、日本文化への興味も引き出せます。

実際に箸を見せながら説明すると、より理解が深まります。ちょっとしたコミュニケーションの中に、文化紹介の楽しさを感じてもらえるはずです。

「膳」ってなに?日本文化における箸と数え方の豆知識

割り箸の数え方で使われる「膳」という言葉には、ただの助数詞以上の意味があります。日本の伝統や食文化と深く関わるこの表現について、その背景や由来を知ることで、箸に対する見方が少し変わってくるかもしれません。

「膳」という言葉の意味と由来

「膳」という漢字は、もともと食事を運ぶための小さな台や食卓を意味していました。昔の日本では、お膳の上に一人分の料理とお箸を並べて出すのが一般的で、そのことから「膳」が食事の一単位を表すようになりました。

その名残として、箸やお椀、料理のセットなども「一膳」「二膳」と数えるようになったのです。今でも、旅館や和食のおもてなしでは「一膳をお出しします」といった丁寧な表現が使われます。

割り箸と「お膳」の深い関係

割り箸とお膳は、形式や文化の中でつながりがあります。特に「ハレの日」と呼ばれる祝いの場では、新しいお膳と清潔な割り箸を使うことが礼儀とされてきました。割り箸には「清浄」「新たな始まり」といった意味が込められているとされます。

そのため、割る前の清らかな状態であることが好まれ、割るという行為そのものに「これから食事を始めます」という意味も込められています。「膳」で数えることは、単に数を表すだけでなく、そうした文化的な意味を尊重することにもつながります。

箸文化の国、日本ならではの作法

日本は世界でも珍しく、「箸だけで食事をする文化」が定着している国のひとつです。他の箸文化圏ではスプーンや手と併用することが一般的ですが、日本では一膳の箸のみで繊細な料理を楽しみます。

そのため、箸の扱いや言葉にも丁寧さが求められます。数え方一つをとっても、「膳」という単語には、日本人の食に対する美意識や礼儀が反映されているのです。食べ方や言葉遣いの中に、日本の暮らしの豊かさが息づいているといえるでしょう。

そのまま使える!割り箸の数え方フレーズ集

割り箸の数え方を理解していても、実際の会話で自然に使うのは少し不安に感じることもあります。この章では、日常生活や接客の場面などですぐに使える具体的なフレーズを紹介します。覚えておくと、いざというときに役立ちます。

レジで聞かれる「お箸おつけしますか?」への返し方

コンビニやテイクアウトのお店などでは、「お箸おつけしますか?」と聞かれることがよくあります。この場面では、「お願いします。一膳ください。」という返答がもっとも丁寧です。

「ひとつください」や「1本で大丈夫です」などもよく使われますが、正確な表現を心がけたい場合は「膳」がベストです。袋に入っていても、使うときは2本で1膳ですので、「膳」という単位で答えると自然な印象になります。

飲食店での接客用フレーズ

お客様に箸を提供する際には、丁寧な言葉を選ぶことが大切です。「お箸を三膳お持ちいたします」「お料理と一緒にお箸を一膳お持ちします」といった表現は、接客の場でもよく使われます。

また、複数人分を準備する場面では、「それぞれの方に一膳ずつご用意しております」などの言い回しもおすすめです。数量を伝えるだけでなく、気配りの気持ちを込めることで、より丁寧な印象を与えることができます。

子どもや外国人向けに言い換える例文

子どもに伝えるときは、難しい言葉を避けながらも、正しい数え方を自然に教えることができます。「お箸は2本で1膳なんだよ」「ひとり分のセットのことを1膳って言うんだよ」といった説明がわかりやすいでしょう。

外国人には、「We say ‘zen’ in Japanese to count a pair of chopsticks.」というように、やさしい英語と実物を見せながら伝えると、理解してもらいやすくなります。生活の中の何気ない会話が、文化を伝えるきっかけになることもあります。

まとめ:割り箸の数え方は「膳」で覚えておけば安心

割り箸を数えるときには、「膳(ぜん)」という表現がもっとも一般的で丁寧です。特に食事の場や接客の場面では、正しい助数詞を使うことが、相手への思いやりや礼儀につながります。家庭やコンビニでのカジュアルなやり取りでは、「本」や「個」が使われることもありますが、使い分けを理解しておくことで、どんな場面でも自然に対応できるようになります。

また、「膳」という言葉には、日本の食文化や美意識が込められています。形や用途が違っても、2本で1組という基本は変わらず、「膳」で数えることで文化的な意味も大切にできます。英語では「pair of chopsticks」と表現され、外国人との会話でも、やさしい説明ができると好印象です。

正しい言葉遣いは、自信を持って人と接する第一歩です。数え方をひとつ覚えるだけでも、会話の印象がぐっと良くなります。「膳」という助数詞をぜひ暮らしの中で取り入れて、毎日の食事ややり取りに温かみを添えてみてください。