通販でのお買い物が当たり前になった今、「荷物が届くけど家にいられない…」なんてお悩み、ありませんか?

特に共働きのご家庭や、小さなお子さんがいるママさんにとっては、再配達の手続きってけっこう面倒なんですよね。そんなときに活躍してくれるのが、宅配ボックスという心強いアイテムです。不在時でも荷物を受け取れるのはもちろん、配達員さんとのやりとりも不要でとっても便利。

この記事では、宅配ボックスの仕組みや種類から、設置するメリット、そして配達員さんに使ってもらうための案内文まで、やさしく丁寧にご紹介していきます。

宅配ボックスってどんなもの?仕組みと種類をわかりやすく解説

宅配ボックスとは、留守中でも荷物を安全に受け取ることができる便利な保管ボックスのこと。

最近では、鍵付きのしっかりしたものからスマホ連携のハイテクタイプまで、種類もさまざまなんです。ここでは、代表的な仕組みやタイプをわかりやすくご紹介しますね。

鍵付きロッカーみたい?宅配ボックスの基本構造

宅配ボックスは、ひとことで言えば「荷物を入れておける鍵付きの箱」です。

配達員さんが荷物を中に入れ、扉を閉めると自動的にロックされる仕組みが基本。受け取る側は、あらかじめ設定した暗証番号や鍵などで解錠します。

中には、ダイヤル錠やシリンダー錠といった機械式のシンプルなタイプもありますし、電源を使わずに設置できるので扱いやすいのも魅力です。おうちの前にちょこんと置ける小型のボックスから、ポストと一体型のスタイリッシュなデザインまで選べます。

荷物が盗まれにくいという安心感もあるので、一人暮らしの女性や、小さなお子さんのいる家庭にもぴったりかもしれません。

どんな種類があるの?機械式・電子式・スマートタイプ

宅配ボックスにはいくつか種類があり、大きく分けると「機械式」「電子式」「スマートタイプ」の3つです。

「機械式」は、電源いらずでダイヤル錠などを使って開け閉めするタイプ。シンプルで故障も少なく、価格も比較的お手ごろです。

一方、「電子式」は暗証番号やICカード、QRコードで操作するちょっとハイテクな仕様。見た目もスマートで、防犯面が気になる方にも人気があります。

最近では「スマート宅配ボックス」も登場。スマホと連携させて、アプリで開けたり通知を受け取ったりできるんです。外出先でも荷物の受け取り状況が確認できるなんて、すごく便利ですよね。

設置スタイルの違いにも注目!使いやすさが変わります

宅配ボックスは、設置のしかたにもいろいろあります。たとえば「置き型タイプ」は玄関横にポンと置くだけでOK。アンカーで地面に固定すれば、防犯面も安心です。広い玄関ポーチがあるお宅にはおすすめのスタイルです。

「ポストや門柱と一体になったタイプ」は、外観にこだわりたい人にぴったり。アンティーク風のデザインや、建物にマッチするカラーで統一されたものなど、インテリアとしての魅力も大きいですよ。

さらに「埋め込み型」や「折りたたみ式」もあります。特に折りたたみタイプは、普段はしまっておけるので、宅配日だけ使いたいという方に人気なんです。

なぜ宅配ボックスが人気?設置する5つのメリット

宅配ボックスが注目されているのは、単なる便利さだけではありません。忙しい毎日を少しでもラクに、安心して過ごせるようにサポートしてくれる、頼れる存在なんです。

ここでは、宅配ボックスを設置することで得られる5つのうれしいメリットをご紹介しますね。

1. 不在でも確実に荷物を受け取れる

もっとも大きなメリットは、やっぱりこれ。不在中でも荷物が届くたびに再配達の手続きをしなくていいんです。

仕事で家を空けがちな方や、急な外出が多いご家庭では、荷物の受け取りがなかなかスムーズにいかないこともありますよね。そんなときでも、宅配ボックスがあれば大丈夫。配達員さんがボックスに荷物を入れてくれるので、帰宅後は鍵や暗証番号で簡単に取り出せます。

通販や定期購入の品が多い方にとっても、宅配ボックスは心強い味方になります。

2. 配達員とのやりとりが不要でラクちん

在宅しているときでも、荷物を受け取るたびに手を止めなきゃいけないのって、ちょっと面倒ですよね。料理の途中だったり、お子さんを寝かしつけていたりすると、玄関に出るのもひと苦労です。

そんな場面でも宅配ボックスがあれば、配達員さんと顔を合わせる必要がなく、自分のタイミングで荷物を受け取れます。非対面で済むのは、体調がすぐれないときや、ノーメイクで出たくない日にも助かりますよね。

ちょっとした気疲れを減らしてくれるのも、宅配ボックスの魅力のひとつです。

3. 玄関前の置き配よりも防犯性が高い

近ごろ話題になっている「置き配」。便利ではありますが、やっぱり気になるのが防犯面。人目につく場所に荷物を置いておくと、盗難のリスクもゼロではありません。

宅配ボックスなら、鍵付きでしっかりロックされるので、盗難やいたずらの心配がぐんと減ります。特に女性の一人暮らしや、留守がちなご家庭には安心ですね。さらに、最近のタイプはダイヤル錠や電子錠など、セキュリティ面も強化されていて安心です。

「防犯面も大切にしたいけど、受け取りの手間も減らしたい」そんな願いをかなえてくれるのが宅配ボックスなんです。

4. インターホンを鳴らされず静かな時間を守れる

赤ちゃんがやっと寝たところに、ピンポーン…と鳴るインターホン。これ、ママたちのあるあるじゃないでしょうか?

宅配ボックスを設置して、「インターホンは鳴らさずにボックスへお願いします」といった案内文を掲示しておけば、そういったストレスも防げます。

もちろん、在宅中でも静かな時間を大切にしたい方にもぴったりです。仕事中の集中力を切らしたくない人や、音に敏感なペットがいるお宅にもおすすめですよ。

5. 子育て中や体調不良時にも便利

小さなお子さんがいるときや、体調がすぐれない日って、ちょっとしたことでも大変ですよね。そんなときに限って届く宅配便…なんて経験、あるのではないでしょうか。

宅配ボックスがあると、体調が落ち着いてから、自分のタイミングで荷物を取りに行けます。配達員さんに無理して対応する必要もないので、心にも余裕が持てますよ。

日々の暮らしを少しでもラクにしたい方にとって、宅配ボックスは本当に頼もしい存在なんです。

設置場所と選び方で失敗しない!注意しておきたいポイント

宅配ボックスを購入する前にチェックしておきたいのが、設置する場所と製品選びのポイントです。見た目だけで選んでしまうと、後で「入らない」「使いづらい」なんてことも。ここでは、後悔しないために確認すべき大切なポイントを紹介していきますね。

玄関前OK?置き場所によるメリット・デメリット

宅配ボックスの設置場所として多いのが、玄関先やポーチの片隅。とくに「置き型タイプ」は工事もいらず、手軽に設置できるのが魅力です。でも、そのぶんスペースが必要になるので、玄関前が狭いお宅では注意が必要です。

固定できるようにアンカーやワイヤー付きの製品を選ぶと、防犯性も安心。逆に、ポストと一体型になっている「門柱タイプ」は場所を取らず、デザイン性も高め。でも工事が必要なこともあるので、その分のコストや手間は覚悟しておいたほうがよさそうです。

自宅のスペースや使い方に合わせて、設置スタイルを見極めるのが大切です。

サイズと収納力の目安は?「2Lペットボトル」が基準

宅配ボックス選びで意外と見落としがちなのが「サイズ感」。ちょっと大きめの荷物が入らないと意味がないですよね。目安としてよく使われるのが、2Lペットボトルや缶ビールのケースがすっぽり入るかどうか。

一般的には「100サイズ(3辺の合計が100cm以内)」や「120サイズ」に対応しているものがおすすめ。水やお米、まとめ買いした日用品なども楽々入るので、ネットショッピングが多い方には特に便利です。

「少し大きめを選んでおけば安心」これが宅配ボックス選びの基本です。

素材選びがカギ!屋外設置なら耐久性に注目

玄関の外に設置するとなると、やっぱり気になるのが「雨・風・紫外線」。せっかく設置しても、素材が弱いとすぐに傷んでしまうこともあります。

金属製のボックスは、耐久性が高くて長持ち。サビにくい加工がされているものなら、雨の日も安心です。最近では塩害対策がされている製品もありますよ。反対に、プラスチック製は軽くて扱いやすいですが、風で飛ばされたり紫外線で劣化したりしやすい点に注意が必要です。

屋外に置くなら「耐候性」「防水性」「耐衝撃性」のある素材を選んでおくと安心です。

防犯性と操作性のバランスも大事です

宅配ボックスって、防犯だけを重視してもダメなんです。配達員さんが「面倒で使ってくれない」なんてことになったら本末転倒ですよね。

たとえば、扉がスムーズに開け閉めできるか、操作は直感的かなど、配達する側の使いやすさにも目を向けてあげましょう。ダイヤル錠なら「ゼロリターンキー」があると安心。電子式なら操作がわかりやすいものがベターです。

「安全なのにカンタン」これが理想的な宅配ボックスです。

印鑑ホルダー付き?再配達を防ぐための工夫

「印鑑を忘れてしまったから受け渡しできなかった」なんて、ちょっとしたことで再配達になるケースも。宅配ボックスには、印鑑ホルダーや自動捺印機能が付いたものもあります。

もし押印が必要な宅配業者をよく使う場合は、印鑑がちゃんと収納できて、なおかつ盗難対策が施されたものを選ぶと安心。チェーン付きケースや、フタ付きの専用ホルダーも便利ですよ。

「印鑑の用意」まで考えられたボックスは、まさにかゆい所に手が届く設計ですね。

案内文の役割と必要性|なぜ貼っておくべきなの?

宅配ボックスを設置したら、それだけでOK…と思いがちですが、実は「案内文」を掲示することもとっても大事なんです。せっかく準備しても、配達員さんが使ってくれなければ意味がありませんよね。ここでは、案内文の役割や、どうして必要なのかをやさしく解説していきます。

配達員さんに「使ってOK」と伝える大事なサイン

宅配ボックスを置いてあっても、配達員さんが迷ってしまうことがあるんです。「これは使ってもいいのかな?」「個人で設置しているものかも…」と、遠慮してしまうケースも少なくありません。

そんなときに役立つのが、案内文。たとえば「不在時は宅配ボックスをご利用ください」「印鑑はボックス内にあります」といったシンプルなメッセージを貼っておくだけで、使ってもらえる確率がぐんと上がります。

「ここに入れてくださいね」と明確に伝えることで、お互いの気持ちがすれ違うのを防げるんです。

ラミネートで長持ち!掲示は読みやすさも大切

案内文は、ただ貼ればいいというわけではありません。風雨にさらされる玄関先では、すぐに紙がよれてしまったり、文字がにじんで読みにくくなったりすることも…。

そこでおすすめなのが、ラミネート加工。コンビニや文房具店でも手軽にできるので、ぜひ試してみてください。掲示する位置も大事で、配達員さんがすぐに目に入る場所に貼るのがベスト。玄関ドアやポストのそばが理想的です。

「読みやすい場所に、きれいな状態で貼る」ことが、宅配ボックス利用を促すコツです。

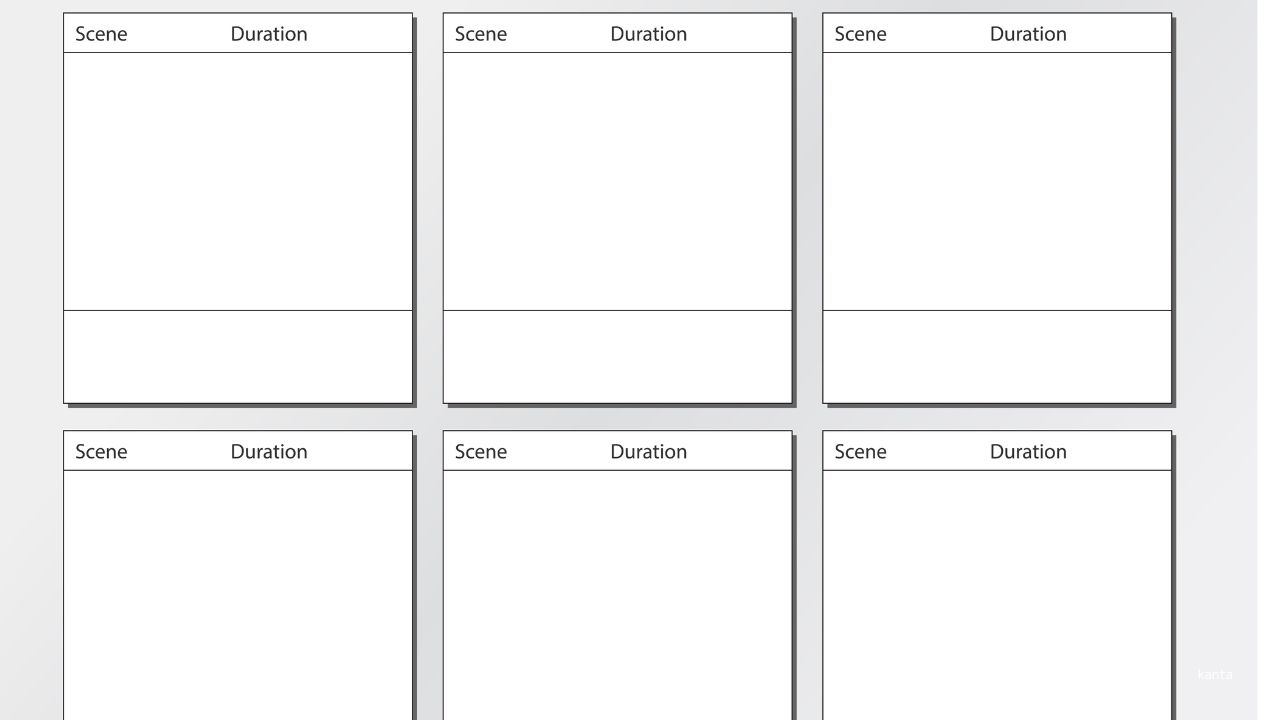

宅配ボックス案内文テンプレート集【コピペOKの文例】

案内文を貼りたいけど、どんな言い回しにすればいいのか迷ってしまう…という方も多いのではないでしょうか?ここでは、すぐに使えるシンプルな文例をタイプ別にご紹介します。コピペして使えるので、おうちにぴったりの一文を見つけてくださいね。

■例文1:個人宅向けのシンプルなお願い文

一軒家や個人宅に設置された宅配ボックス用の案内文は、なるべくわかりやすく、そして丁寧な表現がポイントです。

【例文】

不在時には宅配ボックスをご利用ください。

印鑑はボックス内にございます。どうぞよろしくお願いいたします。

とってもシンプルですが、これだけで配達員さんは安心して利用できます。印鑑の有無も書いておくと、再配達になるリスクも減らせますよ。

■例文2:マンション・アパート共用タイプ

集合住宅の場合は、全戸共用の宅配ボックスを想定して「共通の掲示文」にするとスムーズです。掲示場所はエントランスやボックス近くがおすすめ。

【例文】

宅配業者各位

当マンションでは、共用宅配ボックスを設置しております。

ご不在時はご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

ややかための表現にしておくことで、きちんとした印象を与えることができます。掲示板用のフォーマル文にもぴったりです。

■例文3:町内会・自治体掲示板向けの設置告知

新しく宅配ボックスを設置したことを地域の方や配達員さんにお知らせしたい場合は、設置告知としての掲示がおすすめです。

【例文】

【お知らせ】

このたび、◯◯町会では地域の利便性向上のため、宅配ボックスを設置いたしました。

どなたでもご自由にご利用いただけます。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

公共の場で使う場合は、「誰でも利用できる」点と「地域の協力をお願いする」スタンスが大切になります。表現はやさしく、でも伝えたいことはしっかりと書きましょう。

掲示の場所・言葉づかいに注意!案内文のマナーとコツ

案内文を貼るだけではなく、「どこに」「どう書くか」もとても大切です。配達員さんに気持ちよく利用してもらうためには、思いやりのある掲示がポイント。ここでは、案内文を貼る際のマナーや工夫をお伝えしますね。

ポストや玄関横など目に留まる場所に

案内文は、できるだけ「配達員さんの目線に入りやすい位置」に貼るのが理想的です。

たとえば、玄関のドア、ポストの近く、宅配ボックスのすぐそばなど、荷物を届ける際に自然と目が向く場所がおすすめ。ポストのフタに軽く貼るだけでも、意外と効果があります。

また、天気の影響を受けにくい場所を選んで掲示することで、長くきれいな状態を保てます。文字がかすれていたり、破れていたりすると、配達員さんが読みにくくなってしまうので注意です。

トラブルを避けるための丁寧な言い回しを

案内文に書く内容はシンプルでOKですが、表現のしかたにはちょっと気を配りたいところ。命令口調や強い言葉を使うと、相手にプレッシャーを与えてしまうかもしれません。

たとえば「絶対に宅配ボックスを使ってください」よりも、「ご不在時はご利用いただけますと幸いです」といった、やわらかい表現のほうが印象が良くなります。

配達員さんも人ですから、「やさしい言葉づかい」はスムーズなやりとりの第一歩。気持ちよく使っていただけるような文面を心がけましょう。

宅配ボックスの今後|スマート化と普及の展望

宅配ボックスは、今後ますます私たちの暮らしに欠かせない存在になっていきそうです。再配達の問題やライフスタイルの変化により、宅配の受け取り方にも進化が求められています。

ここでは、宅配ボックスの社会的な役割や、今後広がっていくであろうスマート化の流れについてお話ししていきますね。

再配達の削減は社会全体の課題

今、日本では再配達の件数がとても多く、配達員さんの負担やCO2排出など、さまざまな問題につながっています。国土交通省によると、再配達率はなんと約10%以上。これを減らすことは、社会全体の課題ともいえるんです。

そんな中、宅配ボックスの設置はとても効果的。配達員さんの手間を減らし、環境にもやさしい選択として、多くの人に注目されています。再配達が減ることで、物流の効率もぐんと上がるんですよ。

スマホ連携でさらに便利に!スマート宅配ボックスの進化

最近では、スマートフォンと連動する「スマート宅配ボックス」もどんどん普及してきています。たとえば、アプリで開錠したり、荷物が届いたらスマホに通知が来たりと、まさにハイテク仕様。

外出先でも荷物の受け取り状況がわかるので、安心感がぐんと増します。また、複数の荷物や時間差で届く荷物も個別に管理できる機能がついているものも。

今後は、こうしたスマートタイプが主流になっていくかもしれませんね。

自治体による導入支援や補助制度も拡大中

実は、自治体によっては宅配ボックスの導入をサポートする補助金制度なども始まっています。これは、一人暮らしの高齢者世帯や、共働きの家庭を支援する目的で行われているもの。

地域ぐるみで宅配ボックスの普及を目指す動きが広がっており、町内会やマンション単位での導入も増えてきました。今後は、集合住宅だけでなく戸建て向けの支援策も拡充されていくと期待されています。

「宅配ボックス=個人の便利グッズ」というイメージから、「社会全体のインフラ」のような存在へと変わっていくかもしれませんね。

まとめ|宅配ボックスを上手に使って、安心・便利な暮らしを

宅配ボックスは、ただ荷物を受け取るだけの道具ではなく、私たちの生活をもっと快適に、もっと安心できるものにしてくれる頼もしい存在です。再配達の手間が省けるだけでなく、防犯性や配達員さんへの思いやりといった面でも、大きなメリットがあります。

今回は、宅配ボックスの仕組みから種類、設置するメリット、案内文の書き方まで、まるごと解説してきました。使い方をきちんと伝えるだけで、宅配ボックスの便利さはもっと広がります。案内文を掲示することで、配達員さんとのコミュニケーションもスムーズになり、お互いにとって気持ちのいいやりとりができますよ。

今後ますます進化していく宅配ボックス。

「安心」と「便利」を両立させたい方にとって、これからの暮らしにぴったりのアイテムです。

ぜひご家庭に取り入れて、あなたらしい使い方を見つけてみてくださいね。