一年の始まりに新しいカレンダーを手に入れる瞬間、ちょっとした言い回しで印象が変わります。

数量を伝える場面は思ったより多く、注文や社内配布、在庫管理など、日常と仕事の両方で登場します。文章や会話の端々に宿る言葉の丁寧さは、相手への気遣いのサイン。基本を押さえれば迷いが消え、メールも書類も自信が出ます。

数え方は難解な専門用語ではなく、コツをつかめば十分に扱える領域。今日から使える実例も交え、やさしく解説します。丁寧で伝わりやすい表現で、印象アップの第一歩。

結論:カレンダーの数え方は「冊」が基本|「部」「枚」の正しい使い分けを一発で理解

まず押さえたい軸はひとつ。完成品のカレンダーは「冊」、配布単位は「部」、一枚物は「枚」という整理です。

製本されているか、配布単位か、単票かを見れば迷いが減少。壁掛けも卓上も完成品なら「冊」で十分に通用します。配付数を管理する場合は「部」で統一すると管理が楽。ポスター型や台紙のみは「枚」が自然です。判断の順序を決めておくと、日々の連絡が滑らかに進行します。

まずは基本:「1冊・2冊」—最も無難で幅広く使える数え方

完成した印刷物を数える際に「冊」を使うと、多くの状況で安全に通じます。壁掛けタイプでも卓上タイプでも、製本された形態で納品されるなら「冊」と表記して問題なし。迷った場面で「冊」を選べば、数量の誤解が起きにくく、見積や請求でも整合がとれます。

社内の用語統一にも向いており、部門間でのコミュニケーションが安定。まずは「完成品=冊」という定義を胸に置き、判断をシンプルに。会話でも書類でも、整った伝え方が実現します。

配布単位は「部」:社内配布・取引先配布で迷わない基準

配布や配信の観点で数量を扱う際は「部」を使うと明快です。例えば「各部署へ10部」「取引先A社に50部」といった連絡は、数量と目的が同時に伝達。印刷製造の単位ではなく、配布量の管理に焦点を当てた表現なので、実務の現場で混乱が減少します。

仕様やサイズが複数並ぶ案件でも、配布先ごとに「部」で管理すれば集計が容易。記録や棚卸の台帳も読みやすくなり、引継ぎ時の理解もスムーズ。配布=部、製造完成物=冊という住み分けが鍵です。

バラ紙は「枚」:ポスター型・一枚ものの扱い方と注意点

一枚物やポスター型は「枚」で数えると形態に即した表現になります。カレンダー台紙だけが束ねられている場合や、袋入りでも単票でページめくり構造が無い商品なら「枚」の採用が自然。発注や在庫管理の表では、サイズ表記と一緒に「枚」を明記すると誤解が回避。封入セットに変換する工程が入る案件では、製造時は「枚」、最終的な完成品は「冊」へと単位が変化します。工程ごとの単位変更をメモしておくと、関係者間の連絡が整合的になります。

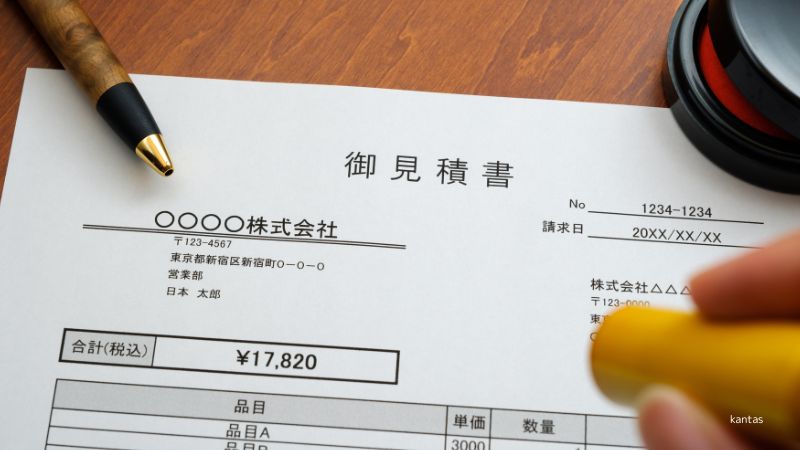

ビジネスでの表記ルール:見積書・請求書・発注書での正しい書き方

書面で数量を示す場面は精度が命。数量欄・品名欄・備考欄の三点を連動させ、単位を明確化すると、解釈の余地が狭まり、トラブルが抑制されます。完成品の品名には「カレンダー(壁掛け)A2」など仕様を記し、数量は「冊」へ統一。配布用の連絡文や社内起票は「部」でまとめると運用が楽。工程が複数ある案件では、段階ごとに単位を固定し、備考で変換ルールを記しておくと安心感が高まります。

見積書・請求書の数量欄:「冊」「部」の使い分け実例

製造物の売買を表す見積や請求では「冊」を基本に据えると整った帳票になります。例えば「卓上カレンダーB6リング 綴じ/数量 500冊/単価××」のように記載し、備考に用紙や加工を列挙。

配布計画の資料では「配布部数 500部」と表し、帳票と区別。双方の書類を並べて読み返しても、誰が見ても単位の意図が判読可能。社外文書は「冊」、配布計画は「部」という運用にすれば、目的の違いがひと目で理解できます。

在庫・棚卸の表記:管理台帳で混乱しない数量単位の統一

倉庫や事務所で在庫を扱う台帳は、単位が混在すると途端に読みにくくなります。完成品は「冊」で統一し、箱単位を括弧で補足すると作業効率が上昇。

「在庫 120冊(1箱=20冊)」のように書けば、箱換算の計算が即時に可能。棚卸の際は開封箱と未開封箱を分けて記録すると、数量誤差が発生しにくい状態に。引継ぎ資料にも同じ書式を流用すれば、担当交代が起きても円滑に運用できます。

ノベルティ案件の数量感:封入セットと単位の書き分け

名入れや封入が絡む案件では、セット内容の明示が重要事項。外装の箱、スタンド、台紙束の三点構成であれば、完成形の数量は「冊」で表現。

封入工程の作業指示には「部材:台紙100枚/スタンド100個/外箱100個」と分解して記載。工程表に単位を並記すると、現場と事務の両輪がかみ合います。最終成果物は「冊」、工程内は部材ごとに「枚」「個」など、段階別の単位管理でミスを削減。

種類別の使い分け:壁掛け・卓上・日めくり・ノベルティ・デジタル

形態が異なると、適した数え方も微調整が必要。壁掛け・卓上は「冊」、日めくりは完成品なら「冊」で工程は「枚」、デジタルはデータ数で区別という整理が実務で扱いやすい枠組みです。仕様名と単位をセットで覚えると、メールや伝票の記入が素早く完了。名入れやケース入りなど付属品が多いタイプは、セットの内訳まで意識すると伝達が明瞭になります。用途に合わせた言葉選びが、段取りの良さを後押しします。

壁掛けカレンダー:リング・中綴じなど製本仕様と数え方

壁掛けタイプはリング綴じや中綴じなど製本の方式が多様ですが、完成品として扱う限り「冊」で問題ありません。品名にはサイズと綴じ方式を併記しておくと、同名商品の取り違えが減少。納品書には「冊」、倉庫表記には箱あたりの入り数を追記すると作業がはかどります。

工程で表紙だけを差し替える案件では、部材手配の段階で「枚」や「部」を使い分け、最終の出来上がりで「冊」へ合流。仕様と単位を常に対で運用すると齟齬が少なくなります。

卓上カレンダー:ケース入り・スタンド型の扱い(1セット=1冊の考え方)

卓上タイプは台紙束とスタンドが一体となる構成が一般的。完成状態でひとつのプロダクトとして流通するため、数量は「冊」で表現するのが整然。指示書では「1セット=1冊」と明記しておくと、箱詰め時の数え間違いが減少します。

台紙のみの追加印刷やスタンド単体の補充は別単位で手配し、完成後に「冊」に統合。品名の先頭に「卓上」と入れるだけで、受け手の理解が加速。机上を彩る小さなアイテムほど、数え方の丁寧さが活きます。

日めくりの扱い:工程内は「枚」、完成形は「冊」へ統合

日めくりは多枚数の束が前提。製造工程では刷了枚数や抜き枚数が重要で「枚」での管理が合理的。袋詰めや天糊加工を経て完成物となった段階で「冊」へ単位を切り替えると、帳票の整合がとれます。

補充用の台紙のみを後日追加する場合は「枚」で依頼し、完成形の追加発注では「冊」を指定。工程別と完成物の単位が違う点を周知すれば、現場と事務の理解が揃い、流れが滑らかに。扱いの切り替えが上手な担当は信頼を集めます。

シーン別フレーズ集:注文・社内連絡・取引先メールで即使える言い回し

定型の言い回しを手元に置けば、文章作成の負担が軽減。数量・仕様・納期の三点を一文で整えるだけで、読み手が迷いません。

件名や冒頭にも単位を入れておくと、メール一覧でも意図が伝達。社内連絡は簡潔な箇条書き、社外文書は丁寧な前置きと結語で整えると、印象が穏やかに仕上がります。用途に合わせて微調整できるよう、複数のテンプレートを用意しておくと安心です。

発注メール例:「卓上カレンダー B6 を500冊、納期○月○日」

件名:卓上カレンダーB6 500冊 発注のお願い。本文では品名、サイズ、綴じ方式、数量、希望納期、希望梱包単位を一行ずつ明示。例として「数量:500冊」「梱包:1箱50冊」を並記すれば、物流側の段取りも立てやすくなります。

色校や校了の要否も添えると、確認往復が減少。支払い条件や納品先住所は定型文に組み込み、毎回の入力負担を抑制。読み手にやさしい並び順で、必要情報を漏れなく伝えましょう。

納品・検収の連絡例:「100冊納品・予備3冊受領」

納品後の連絡は、到着数量、予備の有無、外装状態、相違の有無を短く並べるだけで十分。例として「本日到着:100冊/予備3冊受領/外装良好/相違なし」と記すと、読み手が状況を即把握。検収完了の時点で在庫台帳へ反映し、箱単位の入り数も追記。

破損が見つかった場合は箱番号を控え、写真添付で共有。数字の透明性が担保されると、次の発注も円滑に進行します。

在庫問い合わせ例:「壁掛けカレンダー残部数の確認依頼」

問い合わせは件名で要点を示すと、返信スピードが上昇。本文では品名、型番、サイズ、現時点の把握数量、確認したい点を箇条書きに。返答で欲しい単位も指定すると親切。

「冊での在庫数」「箱あたりの入り数」「次回入荷予定」が揃えば、配布計画の見直しも容易。記録に残る文面は、後日の検証にも役立ちます。

関連助数詞の整理:「冊」「部」「枚」「本」「点」「セット」を一気に区別

数量表現の精度を高める近道は、用途別の辞書を自分用に作成。完成物=冊、配布=部、一枚物=枚、複合構成=セットといったマップがあると、判断が素早くなります。「本」「点」は汎用性が高いものの、曖昧さが混入しやすい性格。状況に応じて避け、より適切な単位へ置き換えると、文章が締まります。迷ったときは仕様と目的のどちらを優先するかを先に決定。思考の順番が定まれば、結論も整います。

迷ったら「冊」:汎用・安全・ビジネスで好まれる理由

「冊」は完成した印刷物を扱う世界で長く使われてきた単位。壁掛けでも卓上でも、仕様が変化しても、完成形である限り意味が揺れません。社外の相手にも直感的に伝わります。

大量案件の計画書でも、単位の統一によって集計の精度が向上。まずは「冊」を基軸に、配布や工程で必要な場面だけ別単位へ枝分かれ。使い分けの思想が明快だと、ミスの芽が小さい段階で摘み取れます。

「部」は配布・配信用途に強い:部数管理の考え方

配布という目的が前面に出る場面で「部」は真価を発揮。部署配布、来場者配付、取引先への配賦など、届ける量を扱う文脈で活躍します。

会議体での資料提出や受付での受け渡しも同様。配布先ごとに部数を割り振れば、在庫の見える化が進み、回収の必要がある配布物にも応用が利き、欠品リスクの早期発見にも結びつきます。

「枚」は一枚物専用:ポスター型・台紙のみのケース

単票の表現には「枚」がぴったり。台紙のみの補充、掲示用のポスター型、試作用のサンプル出力など、形態が一枚で完結している場面に適合します。折加工や穴あけの有無を備考に添えると、さらに誤解が減少。

完成物との合流点では「冊」への変換が必要なので、工程表に切り替えの箇所を記述。単位の変換点を共有しておけば、受渡や計上のずれを防げます。

言葉選びで印象アップ:丁寧フレーズ・言い換え・避けたい表現まとめ

心地よいやり取りは、思いやりのある文面から。数量+単位+目的の三点セットを一息で示すだけで、読み手の負担が軽くなります。

曖昧な単位は避け、仕様名と並べて表記。語尾はやわらかく、断定し過ぎない調子に整えると、柔和な印象へ。定型の句をいくつか覚えておけば、急な連絡も落ち着いて対処できます。小さな気遣いが積み重なり、信頼感の土台が育ちます。

ていねい&簡潔な定型文:社外向け/社内向けの使い分け

社外文書は前置きと結語を添え、中央の情報ブロックで数量・単位・納期を明示。社内連絡は冒頭に要点、後半に補足、最後に確認事項という順序で整理。件名に「冊」「部」を入れれば、受信箱で内容が判読。過不足のない情報量は、読み手への優しさ。文字数を抑えつつ、必要事項を欠かさない設計が美点になります。

言い換えカタログ:「本→冊」「点→部」など即修正リスト

曖昧になりがちな単位は、置き換えリストを用意すると安心。「本」は完成印刷物に対しては「冊」へ変更。「点」は配布の文脈なら「部」へ変更。単票なら「枚」へ振り分け。迷いが生じたときは、仕様か目的か、どちらを軸にするかを先に決定。判断基準が定まるだけで、表現のぶれが収束します。手元のメモに短い表でまとめておくと、日常業務で威力を発揮。

トラブル回避のひとこと:「数量単位は“冊”で統一します」

打合せの終盤に単位の統一を宣言しておくと、後工程での解釈違いを予防。議事録にも同じ一文を残し、帳票にも同様の表現を反映。箱単位や予備の扱いについては備考に簡潔な追記。誰が読んでも同じ結論へ到達できる状態が理想。単位の統一は小さな取り決めに見えますが、全体の品質を支える柱になります。

まとめ:カレンダーの数え方を押さえて印象アップ

カレンダーの数え方は一見シンプルですが、状況に応じた単位の使い分けで相手への伝わり方が変わります。完成品は「冊」、配布は「部」、一枚物は「枚」という基本を覚えておくだけで、多くのシーンで迷わず対応できます。社外への見積や請求では「冊」を選び、社内配布の場面では「部」に切り替えると、文書も会話も明確に整います。

正しい助数詞は、丁寧さだけでなく実務の効率にもつながります。数え方の工夫ひとつで、やり取りの齟齬が減り、相手との信頼関係も育ちます。今日からは数量表現を意識し、文章やメールを少し整えてみましょう。言葉選びが柔らかくなることで、自分自身も周囲も心地よい時間を過ごせるようになります。